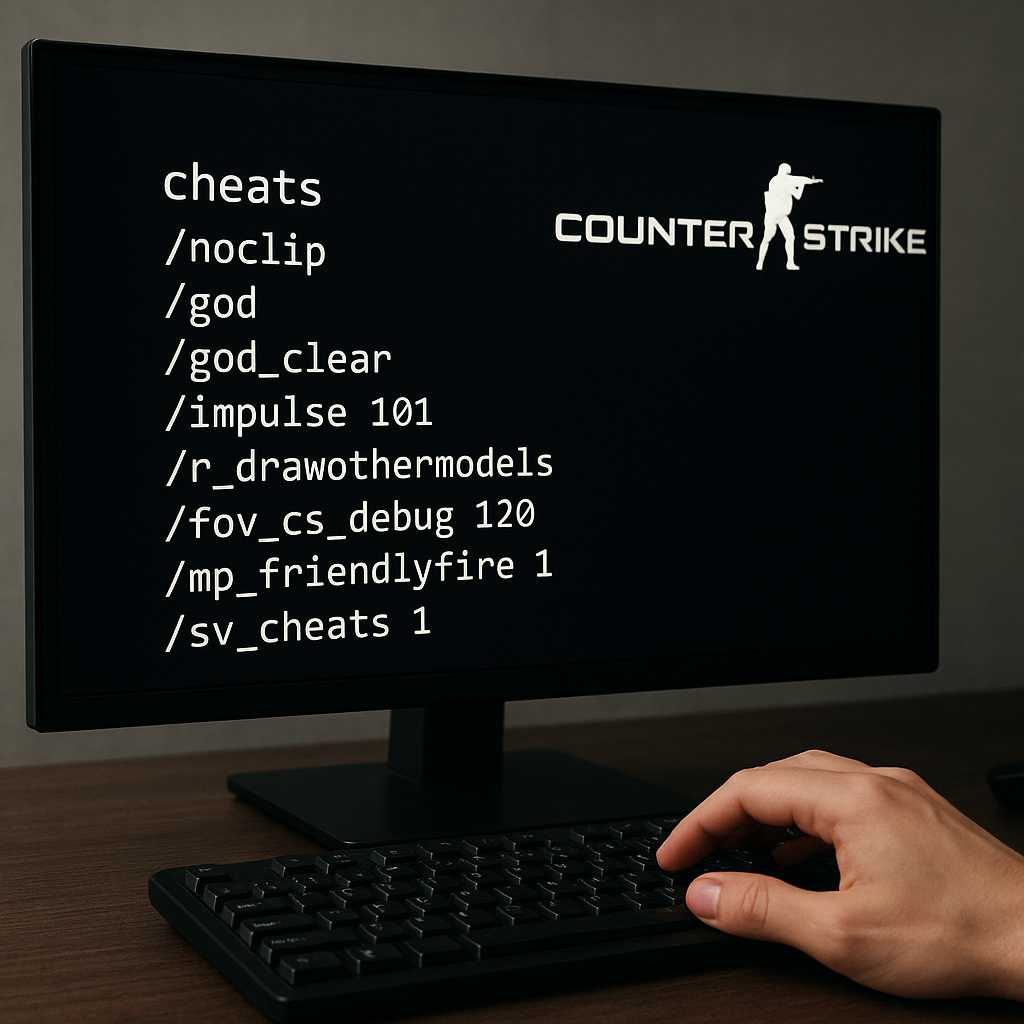

In der hart umkämpften Arena von Counter-Strike 2 suchen manche Spieler nach Abkürzungen zum schnellen Erfolg. Während die offizielle Spielmechanik auf Können und Teamarbeit setzt, experimentieren andere mit illegalen Tools, um ihre Siegchancen zu erhöhen. Dieser Artikel beleuchtet verschiedene Aspekte von Cheats, ihre Funktionsweisen und die Konsequenzen, die sie nach sich ziehen.

Categorisierung von Cheats

Im Kern lassen sich Cheats in mehrere Typen unterteilen, die je nach Funktionsweise und Auswirkung auf das Spiel variieren:

- Aimbot: Automatisches Zielen und Schießen, das Spielern präzise Kopfschüsse ermöglicht.

- Wallhack: Durch Wände oder andere Hindernisse sehen, um Gegnerpositionen stets zu kennen.

- Triggerbot: Automatisches Auslösen des Abzugs, sobald ein Gegner ins Fadenkreuz gerät.

- Radarhack: Ergänzung zum Wallhack, die Gegner als Punkte auf der Minimap anzeigt.

- Speedhack: Manipulation der Spielgeschwindigkeit, um sich schneller zu bewegen als vorgesehen.

- Script- oder Macro-Cheats: Automatisierte Abläufe, etwa Stichfeuer oder Granatenwürfe, mit perfektem Timing.

Viele Cheat-Pakete kombinieren mehrere dieser Funktionen und werden als Komplettpakete verkauft oder in dunklen Foren getauscht. Die Fülle an Möglichkeiten verleitet manche Spieler dazu, ihre Integrität im Namen kurzfristiger Erfolge aufs Spiel zu setzen.

Technische Grundlagen und Funktionsweise

Injection und Memory Manipulation

Cheat-Entwickler greifen häufig auf Memory Manipulation zurück, indem sie DLLs in den Spielprozess injizieren. So können sie Variablen wie Position, Gesundheitszustand oder andere Spielfunktionen direkt auslesen und verändern. Eine beliebte Methode ist das Hooking von Funktionen in der Spiel-Engine, um die Sichtbarkeit von Gegnern (Wallhack) oder die Schussgenauigkeit (Aimbot) zu beeinflussen.

Client- vs. Serverseitige Cheats

In Online-Spielen wie Counter-Strike 2 unterscheidet man zwischen Cheats, die nur auf dem Client (Spielercomputer) laufen, und serverseitigen Manipulationen. Serverseitige Angriffe sind aufwändiger, da sie häufig Jailbreak oder Exploits im Game-Server erfordern. Die meisten Cheat-Pakete beschränken sich auf clientseitige Hacks, da sie leichter zu verteilen und anzuwenden sind.

Anticheat-Mechanismen

Zur Abwehr von Cheats setzt Valve auf das interne Anticheat-System VALVe Anti-Cheat (VAC) sowie das modernere Trusted Mode und Overwatch. Diese Systeme stapeln verschiedene Prüfverfahren:

- Signaturbasierte Detektion: Bekannte Cheat-DLLs werden anhand ihrer Code-Signaturen erkannt.

- Heuristische Analysen: Ungewöhnliches Verhalten (z. B. extrem hohe Präzision) wird gekennzeichnet.

- Kernel-Level Scanning: Tiefergehende Systemkontrollen, um verdächtige Eingriffe ins Betriebssystem zu entdecken.

- Community-Reviews (Overwatch): Erfahrene Spieler überprüfen Verdachtsfälle manuell.

Trotz dieser Schutzmaßnahmen entwickeln Cheat-Hersteller fortlaufend neue Methoden, um Entdeckung zu vermeiden. Die ständige Eskalation zwischen Cheat-Entwicklern und Anticheat-Teams führt zu einem regelrechten Wettlauf um technische Vorherrschaft.

Risiken und rechtliche Konsequenzen

Spielrechtliche Strafen

Für erwischte Cheater sieht Valve ein rigoroses Ban-System vor: Ein VAC-Ban ist dauerhaft und nicht anfechtbar. Betroffene Spieler verlieren den Zugang zu allen VAC-geschützten Servern und ihr Inventar kann unbrauchbar werden. Auch auf Community-Servern kann es zu Sperren kommen, da viele Server eigene Anticheat-Lösungen einsetzen.

Reputationsverlust und Fairplay

Der Einsatz von Cheats zerstört nicht nur das Spielerlebnis der Gegenseite, sondern untergräbt auch die Integrität der gesamten Community. In E-Sport-Kreisen führt ein Betrugsfall schnell zum dauerhaften Ausschluss aus professionellen Wettbewerben. Teams und Sponsoren meiden gesperrte oder verdächtige Spieler, da ihr Ruf auf Reputation und Vertrauen basiert.

Rechtliche Maßnahmen

In einigen Ländern können Cheat-Entwickler und -Vertrieb strafrechtlich verfolgt werden. In Deutschland etwa gelten solche Tools als Umgehung technischer Schutzmaßnahmen und verstoßen gegen das Urheberrechtsgesetz (§ 95a). Anbieter können Abmahnungen oder Schadensersatzforderungen drohen. Außerdem wurden bereits Klagen gegen große Cheat-Plattformen eingereicht, um den Handel mit Hacks zu unterbinden.

Psychologische Folgen

Wer dauerhaft auf Cheats setzt, entwickelt häufig eine Abhängigkeit von künstlichen Hilfsmitteln und verliert die Freude am fairen Wettkampf. Frustration und soziale Isolation können die Folge sein, da echte Mitspieler schnell misstrauisch werden und den Benutzer meiden.

Zukunftsperspektiven und Gegenmaßnahmen

Die Weiterentwicklung von E-Sport und kompetitivem Gaming erfordert immer ausgefeiltere Anticheat-Techniken. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen werden künftig eine größere Rolle spielen, um verdächtiges Verhalten in Echtzeit zu erkennen. Gleichzeitig arbeiten Entwickler an Verbesserungen im Trusted Mode, um unautorisierte Code-Injektionen zu verhindern.

Community-Engagement

Eine aktive Community, die Betrugsversuche meldet und transparent über neue Cheats informiert, stärkt das Fairplay. Plattformen wie Faceit oder ESEA integrieren eigene Überwachungssysteme, in denen Spielerverdacht umgehend geprüft wird. Letztlich trägt die kollektive Wachsamkeit der Gamer zur Abschreckung bei.

Bildung und Aufklärung

Aufklärungskampagnen in Foren und auf Streaming-Plattformen können junge Spieler für die Gefahren und Nachteile von Cheats sensibilisieren. Ein bewusster Umgang mit den eigenen Kompetenzen und das Setzen realistischer Ziele fördern langfristig die Motivation zum legalen Skill-Aufbau.